ドストエフスキーについて書いてきましたブログも、三回目となりました。

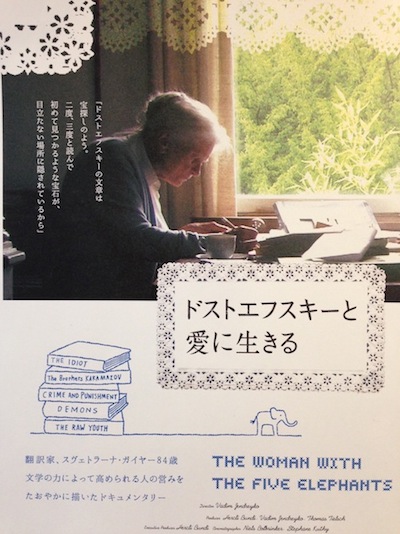

今日2月22日は、映画「ドストエフスキーと愛に生きる」公開日です。

▲『ドストエフスキーと愛に生きる』

2014年2月22日(土曜日)、渋谷アップリンク、シネマート六本木ほか全国順次公開

また、この映画のオフィシャルガイドブックを、当店でも販売しております。私もほんのちょっとだけ文章を載せさせていただいております。映画のガイドブックの枠を超えすぎている出来映えで、文学の話、翻訳の話、そして料理の話が満載。ここまで読み応えのある公式ガイドブックって、あまりないんじゃないの?と思います。

映画をご覧になってもならなくても、おすすめの一冊です。

さて、今回は大作「カラマーゾフの兄弟」について。

この作品は未完の大作です。実はこの物語はまだまだ続く予定だったのですが、残念ながらドストエフスキーが亡くなってしまったため、永遠に後編を読むことはできなくなったのでした。しかしもちろん完結している作品として読むことはできますし、後編があることなど気にせず読むことはできます。しかし、しかし、後編が読みたかった〜

-別れと再会-

さて、この小説との出会いについては、過去のブログ(2013年11月5日「カラマーゾフの兄弟」について ネタバレ注意!)でも、前回のブログ(ドストエフスキー vol.2 死霊と悪霊)でもご紹介した通り。とにかく読んだ時の衝撃はすごいものがありました。「すげーすげー」と騒いでいた一方、あまりにも凄すぎて、このことは人に公言してはいけないのではないか、そしてこれは自分自身だけのものにすべきなのではないか、というなにかひねくれた考えが働き、その凄さを騒ぎ立てるのは、私の話をちゃんと真剣に聞いてくれる人だけにしようなどと考えたのでした。そしてそれは一方では、ちゃんとこの感動を自分の言葉で説明できないことへの回答でもあり、結局自分のおかしな子供っぽい騒ぎ立てた言葉で表現することで、その感動を正確に伝えられなかったらどうしよう、変なふうに伝わったらどうしよう、さらに、私の言葉で説明できるようなものではなく、これはそもそも人に説明して理解してもらうようなことでもなく、だから結果として自分自身の胸の内にそっとしまっておくべきものなのではないか、と考えるに至ってしまい、いつしか無意識のうちに「カラマーゾフの兄弟」を心の中に入れて封をしてしまっていたのでした。

大学卒業後に「悪霊」を読んだ時も、ほぼ同じような感覚に陥り、以来ドストエフスキーについてあまり騒ぎ立てることはしませんでした。しかし数年前、再度光文社古典新訳シリーズの亀山訳で読み直して、これはぜひ人に読んでもらいたい、そしてその感動を共有したい!と思いました。また、自分自身でもこの小説について少し考えてみました。なぜそれほどまでこの作品が優れているのか、なぜここまで心を打つ物語が存在するのか、最初に読んだ時の心身ともに打ちのめされる衝撃は一体なんだったのか、と考えてみたのでした。

-コテコテドラマの神ちゃま-

この物語に登場する人たちは皆かなり激情型の人間で、すぐカッとなったり、わめいたり、泣いたり、彼らが演じる物語は、どこかコテコテのどたばた劇のようでもあります。しかも、いやだからこそ、とてつもなく人間臭い物語が繰り広げられます。

まずお金がとても重要なキーワードになります。具体的な額が出てきて、いくら儲けたとか、誰々に貸したとか、根幹をなす主要テーマの父親殺しにしても、お金が絡んできます。

お金と同じように、人間臭いキーワードとすれば、やはり「愛」です。

この構造も凄まじい。単純な好き嫌いではなく、もちろん三角関係でもない、四角関係、五角関係にまで発展するほどの、ものすごい複雑な構造。純愛なのか、金銭が目的なのか、名誉が目的なのか、その曖昧なところ、はっきりとしない関係、そこに極端にデフォルメされた生身の人間を見出すことができるのです。

さて、金、愛ときて、次に何が来るかと言えば、「殺し」です。

もうこうなってしまうと、火曜サスペンス劇場と同じですが、しかしそこにもう一つ、それらすべてと対比する形で登場するものが、「聖なるもの」です。

これは、神という言葉で言い表される存在ですが、永遠なるもの、不死なるもの、正義、真実、善、美の総体的な象徴として、常に作中ずっと存在しつづけます。

「神は果たしているのか?」

絶対的なものの存在をありのまま受け入れるのではなく、そこに疑問符を投げかけていて、いるのか、いないのか、もしかしたらそんなものいないんじゃないのか?そんなものよりも大切なものがたくさんある、まず、人間は食べていかなければならない、何かを犠牲にしてそれを踏み台にして生きていかなければならない、だから神の存在など二の次だ、という論理から、その存在を否定する方向に傾きつつある、そして実際否定しているのかもしれない、しかし、何かを求める心、幼い女の子が母親に殴られて、凍えるような寒さの中トイレで両手を合わせ、一人「神ちゃま」と祈るその心、その心を果たして否定することができるのか、否定できないとしたら、やはり神は存在するのか、そして存在すれば、その幼子をなぜ助けてやらないのか・・・

絶対的な正義を振りかざして、皆が皆右向け右をするようなヒューマニズムではない、すべてのイデオロギーを振り落としてようやく見えてくる、人間の実体。この実体を描ききること、それができればその物語は普遍性を持つのではないでしょうか?ギリシア神話のゼウスが人間以上に人間味溢れる活発すぎる振る舞いをしつづける様は、カラマーゾフ家の父フョードルに通じるところがあるように思えます。「カラマーゾフの兄弟」が名作と言われる所以は、ほんとに端的に言ってしまえば、そこに人間のありのままの実体が描かれているから、なのだと思います。ギリシア神話がまさにそうであるように。

-死せる存在である人間-

長男ドミートリー、次男イワン、三男アリョーシャ。この三人が「人間」の象徴です。

ドミートリーは神の存在などどうでもいい、おいしいものを食べて、飲んで、好きな女と結婚したい、そんな男です。

イワンは神の存在を否定します。「そんなものいませんよ」。そしてそのイワンの口から物語られるのが、有名な「大審問官」の物語。

アリョーシャは神は存在すると断言します。純真な心の持ち主です。

我々人間は大別すればこの三人のどれかに当てはまるのではないか?しかも彼ら三人が三人とも正しく、誰がいい、悪いではないのです。人間は彼ら三人の極端に上り詰めた思想を誰しも少しずつ分け持っていて、そこには常に葛藤があり、理性があり、同時に平穏な心もある。神という永遠の象徴と対峙する人間たち、その対峙の仕方も様々。「カラマーゾフの兄弟」がすぐれた文学作品であるのは、そのような様々な方向から光を当てて、たった一つの道筋だけをなかば強引に指し示して結論づけるのではなく、複数の光線から浮かび上がる複数の道筋を同時に指し示し、そこにぼんやり浮かび上がる真実を我々読者に読み取らせ、考えさせる、だからこんなにも読まれ続け、そして影響を与え続けているのだと思うのです。

さて、もう一人決して忘れてはいけない兄弟がいます。スメルジャコフです。

少し前のブログ(2014年1月2日 果たしてスメルジャコフは救われたのだろうか?)で、スメルジャコフこそ、この物語の真の主人公なのではないか、と書いたことがあります。「人間誰しも自ら望んで生まれてきたわけではない」ということの体現者であるスメルジャコフ。彼はカラマーゾフ家の料理人です、いわば使用人です。彼の作る料理は美味しいのだろうか、意外と手のこんだ深い味わいのあるスープなど出すのではないだろうか、などという空想はさておき、彼は世界から一歩外へ出てそのすべてを眺め見ている存在であり、もちろんカラマーゾフ家からも、ロシアという風土からも抜け出て、その冷徹な眼差しで、すべてを笑っているのかもしれません。

チャイコフスキーの有名な交響曲第6番「悲愴」、その最終章、悲しすぎるメロディーによって心臓をずたずたにされつつも、その後に何かその悲しみを諦めて、もはや「笑うしかない」と思わせる様な、一種達観したような、開き直った様な曲に変貌してゆき、最後は恐ろしく静かに幕を閉じる傑作、私はこの「悲愴」第四楽章を“スメルジャコフ”と勝手に名付けています。彼にはそうするしかなかったし、それが最善だったし、それが幸せなことなのです。彼には神はいません、悪魔もいません。いるのは人間だけ、現実だけ、悲しいけどそれが真実、そんな言葉が彼の人生に当てはまるように思えてなりません。

-永遠-

この物語に登場する神は、キリスト教的な神であることは言うまでもありませんが、私のような特定の宗教を信仰していないような人間が理解し感動できるのはなぜか、と考えたとき、それは一言で言い表されるキリスト教的な一神教の「神」という概念ではなく、先ほど書いたような「聖なるもの」という概念、その中心である「永遠」が、死せる存在である人間と対比された形で浮かび上がらせることに成功しているからなのではないでしょうか?

ダンテと同時代の詩人ペトラルカに「凱旋」という作品があります。

「欲望」と「節制」が争い、「節制」が勝利します。しかし「節制」は「死」に負けます。死んでしまえば終わりだからです。しかし「死」は「名誉」に負けます。「名誉」は死んでもなお残るからです。「名誉」は「時」と戦い破れます。残念ながら時が経てば名誉もなくなるからです。そして最後に勝利の凱旋するのは「永遠」です。「時」も「永遠」には破れます。最後に「永遠」が凱旋します。

永遠とはほど遠い存在である人間が、しかし永遠を求めるという理不尽な世界、そのどこか滑稽な世界に生きている我々人間は無目的的に生きているのでしょうか?性と食に支配されて、ただただ盲目的に生きているだけなのでしょうか?文化や芸術、哲学や科学すらも、結局動物である人間の単なる行為の一つに過ぎず、そこからは何も生まれない。テクノロジーがいかに進歩しても、それは人間の幸福とは別の問題で、永遠なるものを求める心は一万年前から現代まで変わることのない、不毛な宝探しのよう。永遠が勝利の凱旋をするこの世界にあって、人間は果たしてなにをすることができるのか、何を残すことができるのか。

「一粒の麦は、地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが、死ねば多くの実を結ぶ」(ヨハネによる福音書 12章24節)

これは、「カラマーゾフの兄弟」の冒頭に掲げられた聖書の一節です。

いつ読んでも必ず新たな発見がそこにはあります。

「カラマーゾフの兄弟」は、宇宙における人間存在の理由を徹底的に追求し尽くした傑作です。こんな言い方をすると、難しそう、面倒くさそうと思われるかもしれませんが、決してそんなことはありません。先ほども書きましたが、くどいくらいに人間臭いドラマなのです。

最初、少し読むのに大変な部分があるかもしれません。しかし、岩波文庫や新潮文庫、光文社古典新訳文庫など、どの出版社のものでも、一冊目を読んでしまうと、後は一気に読み進めることができるはずです。私はこれから読もうとする方が羨ましいです。「カラマーゾフの兄弟」を今から読むことができるなんて、どんなに素敵なことか。最初に読んだ時の感動というものは、何ものにも変えられません。想像するだけでワクワクします。大作に「挑戦する」という気持ちではなく、大河ドラマを見るような気持ちで、ぜひ「カラマーゾフの兄弟」を皆さんにも読んでいただければと思います。

高松

コメントを残す