文・クラリスブックス 高松

エドワード・ヤンの映画『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』は、上映時間約4時間、3時間56分という大作である。

映画史に残るこの傑作について、あれやこれやと批評する能力も資格も私にはないので、上映時間の「4時間」というところに着目してみた。

4時間、かなり長い。

一般的に映画の上映時間は、だいたい2時間。少し短いな~と感じるのは、1時間30分から1時間45分くらいの映画で、ちょっと長いな~と思うのは、おそらく2時間以上の映画、2時間半の映画だと、長い、そして3時間の映画はかなり長くて、長編作品という感じだろう。

上映時間4時間の『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』は、普通の映画2本分ということになる。

▲デジタルリマスターされ、2017年3月から全国で公開が開始、4時間という上映時間にもかかわらずロングランで、ロードショー上映が終了しても、各名画座、ミニシアターで上映されている。

長い映画が必ずしもすべて傑作というわけではない。しかし、映画館的には一日に何回上映できて、客がどのくらい入るかといった興行上の利益を考えなければならず、配給会社およびプロデューサーの意向を完全に無視したかのようなこのような長編は、監督の命の賭けようが半端じゃないのは明らかで、その熱意をしっかり伝えるための必要な長時間、ということであれば、それは仕方ないことであって、そのため傑作が多いというのも頷ける話である。

『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』には銃撃戦もないし、派手なカーアクションもない。いわゆる、ハリウッド的大作のような、ジェットコースターに乗って楽しむ一過性の映画とは、同じ“映画”という表現方法を用いているということだけが共通点で、全く異なる文化だと思われる。

*

さて、そもそも、日常生活において、4時間の間、一つのことに集中することなどあるだろうか?4時間もの間、外部からの接触を一切遮断することができるだろうか?

現代人の平均睡眠時間は7時間くらいらしいが、一日の残りの17時間、忙しなくいろいろと動き回っているはずだ。机に座ってパソコンの画面とにらめっこして4~5時間経つことはあるかもしれない。しかしその間、誰か同僚と話をするかもしれない。一人部屋に閉じこもって仕事をしていても、電話が鳴るかもしれないし、メールをチェックするかもしれない。お腹が空けばお菓子をぼりぼりして、喉が渇けばコーヒーを飲む。4時間の間、暗い中、席に着いて、ジッとスクリーンだけを見てそこに集中するということ、考えてみると、これはかなり特異な体験といえる。

一つ思い当たる行動があって、それは読書である。

私は4時間もの間、ずっと本を読んでいたことはないが、人によってはそのくらい集中して本と向き合えるかもしれない。ただ、そこには本人の自発的行動がある程度必要で、電話を切っておくとか、家に一人でいて、誰も来ない状況をちゃんと作っておくなど、いろいろ考えなければ、4時間の間、読書に集中することは難しいかもしれない。

そもそも、『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』の4時間と言わず、通常の映画の2時間でもいい。映画館では、半ば強制的にスクリーンに集中させられることとなる。他人がまわりにいる中、しかも暗い中で、多少周りに気遣いをして(全くしないどうしようもない人も、たまにいるが)、ジッと2時間座り続ける。我々が映画を見る消極的な理由は、そのような、日常では経験できない時間の過ごし方をしたいがため、なのかもしれない。

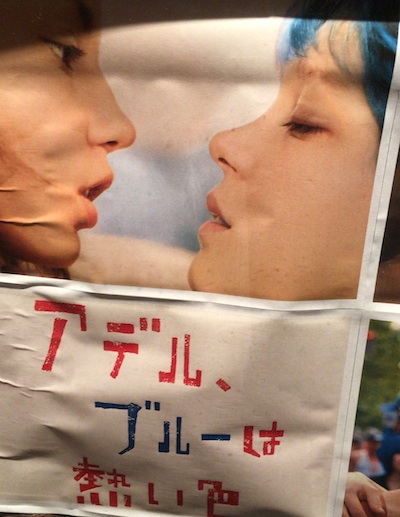

ここ数年で、私はこの『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』以外にも、『アデル、ブルーは熱い色』、『アンダーグラウンド』を映画館で見た。『アデル、ブルーは熱い色』は2時間59分、『アンダーグラウンド』は2時間50分の映画である。(ちなみに『アンダーグラウンド』には、5時間バージョン!もあるらしく、今度恵比寿のガーデンシネマでかかるそうだ。)

全くタイプの異なるこの2つの映画、ともに傑作である。

▲この映画は2013年の作品。私は2016年に、ユジク阿佐ヶ谷でようやく見ることができた。

このような長編を家で見ても楽しめると思うが、しかし、感動の度合いがまるで違う。こういった長編こそ、映画館で見る方がよい、と常々思っているので、私は自分がまだ見ていない過去の歴史的傑作、それも長時間のものが映画館で上映されるのをいつも待っている。

文・クラリスブックス 高松

コメントを残す