文・クラリスブックス 高松

先日、御茶ノ水のアテネ・フランセに映画を見に行った。アテネ・フランセに行くのは大学生の時以来、映画を見に行ったのは初めてだった。前々から気になっていた、「ソヴィエト・フィルム・クラシックス」というイベントで、なかなかかからない昔の映画、特に今回はSFやホラーなどを10本ほど、旧ソ連時代の映画としてはひと味違った作品を上映するということで、この機会を逃してはならないと思ったのだが、上映期間は1週間と短く、見たい映画を選ぶというより、作ることのできた時間に合った映画を見に行った、という状況だった。

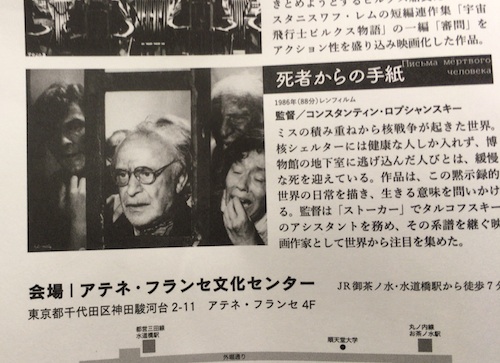

見たのは『死者からの手紙』というものだった。

1986年の映画、時代的には、いよいよソ連崩壊の足音が聞こえ、新しい時代の幕開け前といったところか。同時に、米ソの核爆弾保有数がニュースを賑わして、世界終末時計がどのくらい進んだかも、人々の話題に登っていた。

ほとんど予備知識のないまま見に行ったのがよかったのか、ここまで迫力のある作品だとは考えておらず、ラストまでずっと映画の世界に入り込み、上映後は言いようのない感動と、不思議な高揚感、そして疲労感を覚えた。

その日東京は日中ものすごく暑く、そして湿度も最悪であった。

夜のニュースで、東京の最高気温は37度だったとのこと。これにひどい湿気が加わり、アスファルトとコンクリートの照り返しを考えると、不快指数300パーセントの、なんともひどい一日だった。

『死者からの手紙』はその日の最後の上映、夜の7時半からだった。こんな蒸し暑い最悪な天候の日、旧ソ連時代の知られていない映画を誰が見に行くのだろうかなどと思いつつ、御茶ノ水駅から、予備校が立ち並ぶ並木道を歩いていくと、ぽつぽつと雨が降ってきた。それが徐々に強くなり、しかも雨は日中熱せられた街を冷やすどころか、温水のような、気持ちの悪いシャワーのような雨だったので、なぜか、ふと、私は一体これからどこに行くのだろうか、と思った。

大学時代に一度行ったことのあるアテネ・フランセ。友人がフランス語を勉強するというので、さて、いったいどんなところなのかを知りたく、神田神保町の古本屋街をぶらぶら歩きがてら、そのまま御茶ノ水まで歩いたことを覚えている。しかし建物の中など、全く忘れてしまっていた。

外には人がほとんどおらず、ほんとに映画を上映しているのだろうか、と考えてしまったが、中に入ると映画の案内の張り紙があり、私はそのまま歩いて4階へ上がった。古風な階段を上がると、意外と受付付近に人が溢れていることに驚きつつ、少し安心もした。劇場内に入る前にトイレに行き、そして多少まだ時間があったので、雨を拭きつつ、少し建物の中を歩いた。

劇場内に入ると、これまた失礼な話だが、意外と席が埋まっていたことに驚いた。そして私は、やや前方の座席に着いた。一昔前の、あまり長い映画だとお尻が痛くなるような、そんな座席だった。開始時間になると、比較的けたたましいブザーが鳴り、場内が真っ暗になった。ものすごく真っ暗になった。普通の映画館であれば、多少どこかから漏れ出ている照明の灯りが微かに入り込んでくるが、本当に真っ暗になった。知らない人が周りにいる中、ここまで真っ暗になることなど、普通に生活をしていてまずあり得ないことだ。それほどまでに真っ暗になった。あまりに真っ暗になったので、おそらく真っ暗だった時間は数秒だったかもしれないが、1分くらい真っ暗だったように記憶に刻まれてしまった。

そして、予告の上映もなく、上映中の注意なども全くないまま、いきなり映画が始まった。こういった、ある意味古風な映画の上映は、80年代から映画館で映画を見ている私でも、むしろ新鮮なものだった。

また、上映前、席に着いて気づいたことだが、館内が明るい。これは嬉しいことだった。本が読めるからだ。実際、私の前列に座っている数人は何かを読んでいた。後ろの人もそうだろう。通常の映画館だと、ちょっと薄暗い感じがして、読書はなかなか難しいように思う。少なくとも私にとっては暗くて本を読むことができない。しかしここはとても明るく、全く何の問題もなく読書ができた。その明るさのギャップからかもしれないが、場内が暗くなった時の、その真っ暗闇に驚いてしまったのかもしれない。

上映終了後、すぐには立ち上がることができず、おそらく一番最後に私は劇場から出た。係の人の挨拶に見送られつつ、来た時と同じようにそのまま階段を下がって建物から出た。雨はすでに止んでいたが、湿気だけは残っていた。おそらくそのひどい湿気の為か、街灯の淡いオレンジ色の光線が空中で鈍く舞っているようだった。中央線の電車の行き交う音だけがする、誰も歩いていない静かな街路。核戦争によって人類が絶滅して、生き残った人間たちの絶望と、しかしそこでも希望を見出そうとしている人たちを描いたこの『死者からの手紙』という作品。そんな映画を見た夜、私には、一瞬、街の景色が見たこともないようなものに映った。私は、行きに雨に降られた駅からの道を同じように戻りつつ、おそらくちょうど授業が終わって帰宅の途についた予備校生たちの長い列に加わり、共に少しずつ現実に引き戻されていった。

文・クラリスブックス 高松

コメントを残す