7月5日(日)に読書会が開催されました。課題本はアンドレ・バザン作『映画とは何か』でした。バザンはフランスのヌーヴェル・ヴァーグの映画作家たちが健筆を揮ったことでも有名な雑誌「カイエ・デュ・シネマ」を創刊したメンバーの1人で、『映画とは何か』は「カイエ・デュ・シネマ」誌を中心に発表されたバザンの評論文をまとめた書籍です。オリジナルは全4巻という長大なものなのですが、今回課題本として使用したのは4巻本の中から編纂し、本国フランスで1巻本としてまとめられたダイジェスト版の翻訳本です。ダイジェストといっても岩波文庫上下2冊本ですから、かなりのボリュームがあります。

正直今回の読書会に関しては、かなり不安がありました。課題本は映画に関する本とはいえ、レビューのようなものではなく、かなり難解な文章で書かれた評論集であるし、半世紀以上前に書かれたものであるので、取り上げられた映画も1950年代以前のもので、ヌーヴェル・ヴァーグすら登場していません。たぶん私も含め読書会参加者のみなさん観たことのない映画が大半ではないか、話の接点がみつからず静かな読書会になってしまったらどうしようかとドキドキしていました。

実際、今回は読み終えられずに、参加されたかたもかなりいらっしゃり、また書かれた映画も観たことのない映画ばかりだったようです。書かれた内容に関してもかなり難しく、ふと読み始めると、そのまま眠りへと誘われていってしまうといった意見もありましたが、バザンの文に触発され、その映画を観たり、また自分の観たことのある映画に関して書かれた文章をとりあえず読んだりと、この本をきっかけにした動きを感じました。

難しい文章なのですが、論を尽くし、「映画」というものが「何か」という問いに真摯に取り組むバザンの姿勢には皆共鳴したようです。また例えば、ベルナノス原作、ロベール・ブレッソン監督『田舎司祭の日記』を語る一文、

「『田舎司祭の日記』の小説と映画では、小説のほうがイメージに満ちており、映画のほうが「文学的」なのである。」

といった本質を言い当てるような魅惑的なバザンの文章が時折登場することに、皆惹きつけられたのかもしれません。参加者一同、今までこのように映画に関して書かれた評論は読んだことがないという事でしたので、今回読書会としてこの本を取り上げて興味を持っていただけたのは選者として非常に嬉しいことでした。

始まる前の不安は取り越し苦労に終わり、盛り上がった読書会になったと思います。後半は好きな映画の話などでにぎわいました。西部劇こそ映画だ、キューブリック凄い、ゴダールわからん、清順つらい、自転車泥棒切ない、そして花より男子と。。。映画はかなり観ているつもりですが、未知の映画がたくさんあるなと実感しました。また昔の映画を振り返ってみると映画というのは、特に娯楽映画は、その時代の文化や風俗をおのずと映し出すメディアなのだなと改めて思いました。

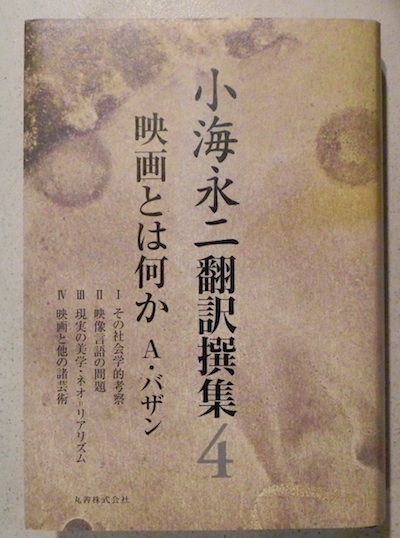

▲『小海永二本訳撰集4 映画とは何か A・バザン』丸善

こちらには全篇収録されています。また、日本で最初の出版は、1970年代に美術出版社から、函入の4冊セットのものです。

*

『映画とは何かは』はもちろん映画に関する評論集ですが、文学、絵画、思想、哲学、心理学、等々他の芸術や学問への言及も多岐にわたり、バザンの持つ教養の幅広さというか、それについてゆけない自分の偏狭な知識を思い知らされました。映画誕生から半世紀余りの1940年代から50年代という時代に書かれたこの評論はいまだ我々を惹きつけて止みませんし、フィルムからデジタルへ、3D、4Dへと進歩してゆく映像技術の現代にあって、半世紀以上前の映画をまるで未知の新作のように観たくてウズウズさせます。他の芸術表現からの影響や類似性を、比較、分析することにより、如何に「映画とは何か」を考察し映画を語るべき批評の言葉を紡いでいこうとした、その志はまだ終わっておらず、我々が受け継いでいかなければならないのではないのでしょうか。

石村

コメントを残す