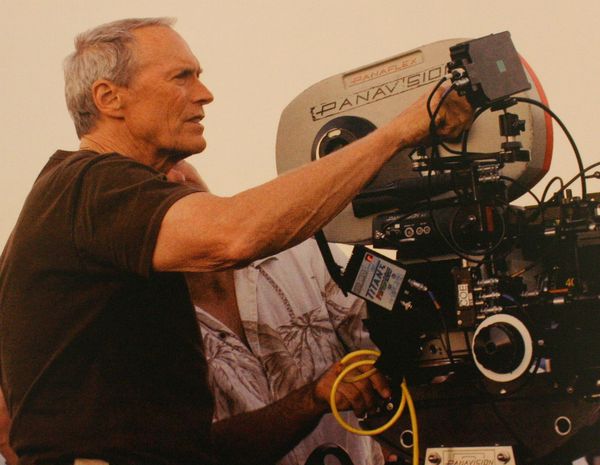

文・石鍋健太

■ 夕日、草原、キャスパー、紙幣

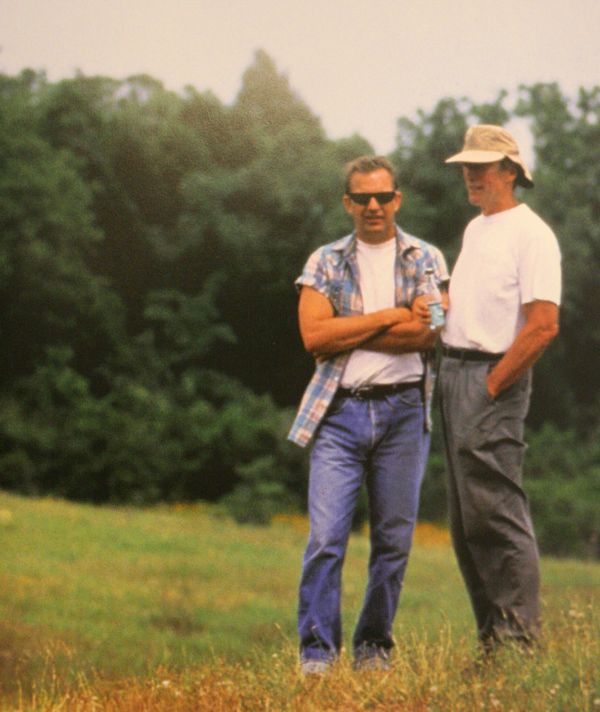

私の人生初のクリント・イーストウッド体験は、小学生の頃に見た『パーフェクト・ワールド』(1993)だった。舞台は1960年代テキサス、脱獄犯と彼に誘拐された少年のロードムーヴィー。路傍でのいくつかの出逢いと別れ、サスペンスとコメディ、やがて二人の間に芽生え始める感情、それぞれのトラウマと願望、期間限定の父子関係、悪者の知性とヒューマニズム、二人を追う老練な刑事の葛藤。そして舞台に転がる無数の可能性のなかから、たったひとつの結末が導き出される――銃声が一発。しばらくして、もう一発。

この映画の冒頭の場面がまぶたの裏に焼きついているような気がする。画面にはまず沈みかけた太陽が映り、それから鮮やかな緑の草原が映る。草の上をカメラがパンしていくとおばけのキャスパーのお面があって、そのすぐ横で男が寝ている。気持ちよさそうにも苦しそうにも見える。汗ばんだ額とわき毛。草が揺れていて、静かな風にのって紙幣がひらひら飛んでくる。ふいに聞こえてきた鳥の声を合図にカットが切り替わって、トンビみたいなのがゆっくり太陽を横切る。そして文字が―― a perfect world ――浮かびあがる。ヘリコプターの羽根のようなものがスローモーションで回っている。男は薄眼を開けてそれを眺める・・・

テレビで繰り返し放映されたからかVHSにダビングしたからかは忘れたが、とにかく私は少年時代にこの場面を何度も見た。そしてそのたびに悲しくて泣き出しそうになった。二度目からはすべてわかってしまっているからだ。この男――ブッチ(ケビン・コスナー)は昼寝をしているのではない。映画の終わりが冒頭にはっきりと提示されているのであって、これは彼が死にゆく場面なのである。このあとハロウィンの夜からあらためて始まる物語を眺めながらも、頭の片隅にはそのことがずっとねばりついて離れない。私は映画が “ 終わること ” と向き合い続けなければならない。いつも「今度こそどうか逃げ続けてくれ、さっさとアラスカへ向かってくれ」と祈りながらブッチとあのかわいいぼうやを見守るのだけれど、どんなにがんばっても、彼らは結局冒頭の場面に辿り着いてしまう。どんなに幸福で穏やかな瞬間があったとしても、草原やキャスパーや紙幣や太陽が揃うまでは映画は終わってくれない。映画は、あっちこっちで必要なものをかき集めながら、冒頭の場面を再現するために走るのだ、そのためだけに。それでも私は、どうしてもまた二人の短い旅路を見たくてたまらなくなる。

■ 直線上の面々

1971年の『恐怖のメロディ』以降30本以上に及ぶイーストウッドの監督作品を包括的に語ることはできないが、私のなかでは以上のような『パーフェクト・ワールド』のトラウマとついこの間の『アメリカン・スナイパー』とが一直線で繋がる。このいわば、映画を終わらせる不実とまっとうに向き合おうとする誠意の直線について語りたい。

線上にはたとえば、イーストウッド本人演じる頑迷な老人が突っ立っている。わざわざ散髪し正装までして映画の終わりに臨んだ老人の決意に応えるのは、物語の上では彼と敵対していたはずの若きギャングたちである。怒りと恐怖で反射的に放たれた大量の弾丸が一弾残らず、他の何物をも、誰をも傷つけることなく、夜露に濡れた芝生一本散らすことすらなく、まるで魔法のように老人の胸へと吸い込まれていったあの場面。みんなが一本の映画を終わらせるために協力し合ってこしらえた、静かで完璧なフィナーレ。

あるいは線上をローラースケートで滑る、1920年代の衣装をまとったアンジェリーナ・ジョリー。映画の冒頭、やがて最愛の息子を失うことになる彼女がベッドからするりと起き上がる動作は、まるでこの後に起こるすべてを承知した上でなお、それらを一つひとつ丁寧になぞっていこうと決めているかのようだ。はたして彼女は意志の力で過酷な運命に抗うのではなく、映画全体を刺し貫く意志そのものと化し、映画の終わりのずっと先、遥か彼方を見据えて滑らかに動き続けることで終わりを超えようとする。唯一の例外は、彼女が1934年度アカデミー賞受賞作を知った時だけだ。ひいきの『或る夜の出来事』の受賞を無邪気に喜び意志が緩んだ瞬間、そのすばらしい笑顔につられてこちらもつい微笑みながら、あらためて映画が “ 終わること ” を意識せずにはいられない。

映画は映画である以上、始まってしまったら終わらなければならない。本当は、というか現実においてはいつまで経っても区切りはこない。何が起ころうとも、その後も延々と続いてしまう。そこに終わりという区切りを設けることには、だからいつでも微かに不実な香が漂うことになる。終わりと向き合うことは映画の宿命であり、テーマやモチーフの別にかかわらず、その向き合い方に映画の本領が問われる。その点、イーストウッドは常に “ 終わること ” を強く意識してきた映画監督だと思う。以上に言及した『パーフェクト・ワールド』、『グラン・トリノ』(2008)、『チェンジリング』(2008)はそのほんの数例だが、いつでも映画のなかには “ 終わること ” との戦いを一身に引き受ける人物がいて、彼/彼女のためにすべての要素が精一杯がんばるのだ。そのとてつもないがんばりを目の当たりにするたびに、私は映画を堪能する。その時、すべての雑音は消える。映画と二人きりになれる。

■ 戦場と日常とを串刺しにする男

そして現在のところ、直線の先端には『アメリカン・スナイパー』のクリス・カイルがいる。彼の人格や行動指針は、少年時代に父親から「羊でもオオカミでもなく番犬たれ」といわれたことと、青年期にテレビ画面でアメリカ大使館爆破テロの報を目撃したことだけで示される。それで固まった番犬としての信念は以後一瞬たりとも揺るがない。だから彼は戦場でただ一人、左肘のアザから現地人が武器を隠し持っていることを看破できるし、巨大な砂嵐がじわじわ近づいてきても敵だけを凝視し続けることができるのだ。

戦争映画といえば特定の任務や事件に焦点が当てられるのが定石で、かつてあんなにも頻繁に戦場と日常生活とを行き来した作品は一本もなかっただろうが、クリス・カイルがそれを難なく成立させる。彼は運命に翻弄されて戦場に飛び込んでいったのではなく、逆に彼の方が戦場と日常とを串刺しにしたのであって、彼のような存在を軸としなければたぶんその二つは切り離されて交わらず、いっしょくたに描くことはできなかったはずだ。映画においてそんなふうに機能できる存在がいかに狂っているかとか、いやぜんぜん狂っていない立派なのだとかそういうことはほんとどうでもいい。クリス・カイルが抱く赤ん坊が明らかに市販の人形だということと同じくらいどうでもいい。クリス・カイルやほかのたくさんの人々、そして射殺された標的の背後で一瞬舞い散る砂埃や、シールズの装甲車をギリギリかすめて空の彼方へ飛び去るRPGなど、無数の要素が映画を走らせるのを手に汗握りながら見つめているうち、雑音は消える。

■ タヤが扉を閉める

そしていちおう付け加えておくならば、交錯しながら延々と続いていく戦争と日常に、この映画がどうやって終わりという区切りをつけたのか、ということがとても大事だと思う。

最後の扉を閉める役を担い、終わりと向き合ったのはクリス・カイルではなく、妻のタヤだった。その表情には、この後夫を待ち受ける悲劇への不穏な予感が浮かんでいるが、それはまた確信に似た諦めでもある。すべてはもう定められており、彼女は扉を閉める以外に何もできない。だからせめてよく目を凝らして、自分がいったい何を終わらせようとしているのか、終わらせねばならないのかを見極めながら、ゆっくり、ゆっくりと彼女は扉を閉めるのである。

コメントを残す