文・石鍋健太

昨日、4月11日はカート・ヴォネガットの命日だったので、仕事の合間に久々にSFマガジンの追悼特集号(2007・9)を手に取った。なんといっても川上未映子の追悼文がよすぎて、とくに見開き左頁の2段目あたりを読んでると泣きそうになる。どんなところがよいかというと、このことについてはこう書くしかない、としか思えないほど言葉の連ね方がキマッているところで、しかも「このこと」というのが微妙でもやもやしてるけどとても大事なことなので余計にすごい。その微妙さとかもやもや感を遠くから眺めて解説するのでも、勢いにまかせてなんとなく問題化するところまで引っ張り上げるのでも、どこかから別の何かを呼び寄せて助けてもらうのでもなく、次々と言葉を繰り出してそれらに直接ぶつけていく感じに、堂々と困難に立ち向かってる感じに、つい憧れてしまいそうになる。

自分のなかの「ささやかな、けれどもどっこい巨大な根をぐりぐりにはりめぐらしてるいわゆるヴォネガット部」みたいなものについてそんな風に書ける人は、ほとんどいないと思う。私のなかにも「ヴォネガット部」はぶっとい根をはりめぐらしているけれど、それについてまっとうに何事かを書ける気がしない。ヴォネガット部にかぎらず、簡単にいってしまえば自分が好きすぎるものについて書いたり話したりするのが、苦手。

この気持ちを正確に伝えることなんてどうせできやしない、と心のどこかで思ってしまっているからなのかもしれない。自分のなかのいろいろな場所に絡みついている根っこについて、書き間違ったり言い間違ったりするのがいやだからなのかもしれない。それが言葉というものをあまり信用していない態度なのか、逆に執着しすぎている態度なのかはよくわからないけれど、そういう臆病さとかズルさとかを振り切って自分のなかの大事な「ヴォネガット部」を紙上にあらわせる川上未映子を尊敬する。

よし自分もがんばって●●部について書いてみよう、と筆を執ると、決まっていつの間にかその部とはかけ離れた仮想敵国みたいなものを自分勝手に設定した上で、「あれのようでないからこれはよい」みたいな語り口に陥ってしまう。25歳くらいの時に自分のそういう癖に気づいて割と愕然として、30歳くらいになったらましになるかと思いきや32歳のいまもとくに何も変わっていない。そういうわけで、ヴォネガットのことをうまく書けないし話せない。同じ理由で、黒田硫黄についても言葉が出てこない。私が「ヴォネガット」とか「黒田硫黄」とか言った途端に、近くにいる人が「ああーあヴォネガット、ね」とか「なるほどー黒田硫黄、ときたか」とか言いそうな気がして、つい沈黙してしまう。こういうのを自意識過剰というのだろうがいってもあまり意味はなく、その自意識ってそもそもなんなのかということを知りたい。自分がいったい何と闘っているのかよくわからないのが困る。

とはいえ、せっかく命日だったし何かしら書いておきたいので、ヴォネガットをめぐる思い出や感慨に逃げてみる。振り返ってみれば、私がヴォネガットを初めて読んだのは実は彼が死んだすこし後のことで、当時は、こんなにヴォネガットの小説が好きなのにまだ好きになってから日が浅いし彼はもう死んでいる、ということを恥ずかしく思っていた。でもいまや2015年春。彼の死は2007年のことだったから、私の「ヴォネガット部」ももう8年くらい育ってきたことになる。いつの間にそんなに時間が経ったのだろう。そりゃ昨日生まれたばかりのような気のする長女もランドセルを背負うはずだよ。かと思うと、某古本屋を辞めてクラリスブックスをつくりはじめた日々はもう遠い昔のことのようなのに、数えてみればほんの2年前の話だし、ずっと家族の一員のような顔して居座っている長男も、実はこの世に登場してまだ2年。

ほんと時間の経ち方って意味わからないなあとあらためて思いつつ、あっ、このわからなさへの実感を利用すればトラルファマドール星人的世界観をしばし完全に自分のものにすることができてしまうのでは、という着想を得た。それで、自由意志という荷物を投げ捨てて過去も未来も関係なく「あらゆる瞬間を興味のおもむくままにとりだし、ながめ」ようとしたものの、階下から「餃子できた!餃子!」という子の叫び声が聞こえてきたせいで中断、試みは失敗におわった。そういうものだ。

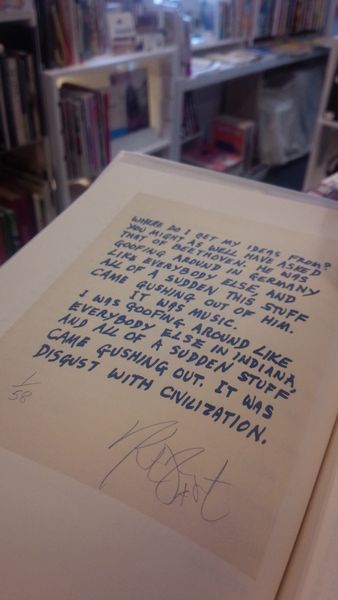

興味がある方はぜひ、SFマガジンのヴォネガット追悼号を古本屋で探してみてください。たぶん1000円くらいかと。

コメントを残す