文芸誌「新潮」 1月号です。古井由吉、蓮實重彦、磯崎憲一郎、岡田利規、筒井康隆。表紙に並んだ名前に胸が熱くなり、いつにもまして素晴らしい色合いの表紙にも惹かれ、ほとんど涙ぐみながら書店で手にとりました。岡田利規の新作戯曲「地面と床」を読み終えるなり上演をどうしても見たくなって立ち読みを中断、その場で、一緒に見に行く流れになればよいなという思春期めいた心づもりで「岡田利規の新作読んだ?」と友人にメールしたところ、「上演を見に行くのでその前後に読もうと思ってます」との返事。僕も慌ててチケットを予約し、子どもからうつされた胃腸炎に苦しんだ二夜を含む数日を置いて、嵐の晩に観劇してまいりました。今日はその感想を、少々。

▲「地面と床」特設サイト ▲

岡田利規による演劇カンパニー「チェルフィッチュ」の新作。毎年実験的な舞台芸術を紹介するクンステン・フェスティバル・デザール(ベルギー)のプロデュースにより製作された。KAAT神奈川芸術劇場でのクリエイションを経て2013年5月にブリュッセルにて初演、世界8都市を巡り同年12月、横浜に凱旋。

*

「新潮」を手に取った時点では、僕は「地面と床」の上演を見に行くつもりはなく、その発想すらなく、ただ久々に岡田利規を読みたい一心だったので、実際に上演される芝居の設計図としてではなく、紙上で完結した作品としてまずこれを読みました。

読後すぐ、意味と主張のあまりの過剰さに驚き、さらにすこし落ち着いてから、過剰なるものが言葉であらわされ、ひとつの作品に収まりおおせていることに改めて驚きました。五人の登場人物たちはみな、その過剰さを引き受けるにあたって人間であることを諦めている。という気がする。といっても、うち一人は幽霊でもう一人は夢のなかに出てくる人という設定なので言い方を改めると、彼らはただひたすらに単なる「声」なのです、「声」を発する主体ではなくて。ある傾向とか立場とかに合致する意味や主張をあまさず、しかもそれだけを完璧に、一貫して、正確に言語を駆使してあらわそうとする「声」そのもの。人間にはそんなこと絶対にできません。そんな徹底的なことしたらそうとうグロテスク。

しかし、これは戯曲の台本であり、ということはこの意味も主張も舞台上で生身の人間によってあらわされるのじゃないか、という当たり前のことに思い至り、でもどうやって、と考え始めると居ても立ってもいられなくなって、購入するつもりだった「新潮」を書架に戻し、友人に件のメールを送ったのでした。(「新潮」は後日ちゃんと買いました)

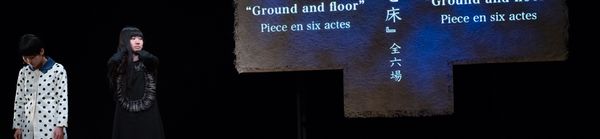

舞台下手から、由紀夫役の山縣太一が現れた瞬間の衝撃は、生涯忘れないと思います。数年前に劇場で観た「ゾウガメのソニックライフ」の時も、DVDで観た「三月の五日間」の時も彼はとてもすごかったのですが、今回はもっとすごくて、ぎょっとしました。上半身を奇妙に膨らませて歪ませて、ベタ、ベタ、ベタ、と「床」を歩むその姿は、まさに過剰なる意味と主張が肉をまとった化け物。ほかの四人の発話と挙動もすばらしくよくて、それぞれがそれぞれの仕方で、過剰なるものをあらわし尽くすべく蠢いていました。「三月」や「ゾウガメ」では、ふつうなら誰もが無自覚で見すごすようななにかを、最大限に誇張してあらわす感じだったのが、今回は過剰なるものをぎゅっと凝縮しているかんじ。いやでも、それらはどちらも同じことなのかもしれない。わかりませんが、そんな彼らの試みを阻もうとするのは他者の主張ではなく、ほかならぬ言語そのものが孕んでいるなにものかで、彼らはそれと闘うのに忙しすぎて、つまり五感と五体総動員で言語をねじ伏せるのに熱中するあまり、同じ舞台上にいるはずの他者をほぼ完璧に無視し続けます。言い争ったりものを渡そうとしたり抱きすくめようと迫ったりする時ですら、ぜんぜん違う方を向きながらへんなふうに身体を動かしまくります。

このバラッバラな混沌を、むりやりひとつにまとめあげようとでもするかのように後半激しくなっていくサンガツの音楽は、まさか本当に彼らをまとめあげることなどぜんぜんできなくて、実はたぶん最初からそんな気すらなくて、音は、彼らを置き去りにしてどんどん走り、彼らが向かう先々へやっかいな罠を仕掛けるようにいかにも効果的な響きを残していくので、どうにも逃げ場がなくなってしまう。誰の逃げ場かというと、もちろん観客の、です。

現実には日常生活のもろもろや対人関係のようなものが、そして小説や戯曲であれば物語が、絵画であればモチーフが、適当に薄めてくれるはずの意味と主張が、過剰なままに声を得、肉をまとい、踊る。そんなことを目の前でやられるのは怖すぎるので、とにかく焦点というか力点というか、なんとなくの当たりをつけて少しでも心を動かそうとするのだけれども、そのたびに、まるでその心の動きのパロディのように響く音に先回りされてぐっと息が詰まってしまう。だから感情移入っぽいことはもちろんできないし、グルーヴは生まれないし、意味わからないけど音楽として賞賛、みたいなこともできないし、我々はただただ呆然と佇むしかないのである、なんて言ったら馬鹿みたい。かくして観客は身動きがとれなくなる。常に首根っこを掴まれているような体験でした。

*

これはぜんぶ後から考えたことであって、観劇中の自分が果たして本当にそのような状態だったのかどうか、すこしでも正確なことが書けたのかどうか、わかりませんが、すくなくとも、僕は途中からほとんど身体を動かせずに舞台を見つめていました。それは確かです。幕が下りた途端、全身の筋肉がずっと強張っていたことに気づき、特に肩のあたりに筋肉痛の一歩手前みたいな鈍くて重い痛みを感じたことも覚えています。

そして劇場を出た後、僕も友人もまともに動いたり喋ったりできなくなりました。とても寒い嵐の夜に、横浜という僕たちにとって土地勘も馴染みもない都会を歩かねばならなかったからかもしれませんし、二人ともそもそもキビキビ動いてハキハキ喋るたちでもないのですが、それを差し引いてもやはり、ずいぶんとぎこちない歩き方を僕たちはしていたと思います。なぜか食事をする場所になかなか辿り着けず、周りを行き交う人々の歩くスピードがやけに速く、また確信に満ちたものに思えて、こちらはますます動き方がわからなくなる。駅と繋がってるしルミネとかのレストラン街みたいなのでいいよね、とルミネへ入ろうとするのですが、夜遅くて大きな入口が閉まっていることもあって、三回くらい行き止まりにぶつかってしまいました。なんとかルミネに入り、ビールとバーガーにしようということで「ヴィレッジ・ヴァンガード・ダイナー」の席に腰をおろしたものの、これで一息つけるかと思いきや、店の人が長々としてくれるバーガーについての説明がまったく理解できず、注文も、「アボカド・ヴィレッジヴァンガード・バーガー」を発音する自信がないというだけの理由で、特にチーズを欲していないのに、より発音しやすい「アボカド・チーズ・バーガー」の方を選んでしまうという情けない有様で、カールスバーグの生で喉にしめりをくれてようやく、長く息を吐いて、吸って、また吐いて、それでぽつぽつと喋れるようになったのでした。

これに似た体験として、学生時代にリンチの「マルホランドドライブ」を観た時のことを思い出します。

観終わった後、動いたり喋ったりがぎこちなくなってしまうのでデートにはおすすめできませんし、そもそもそんな体験はイヤだ、と言われてしまうとそれまでですが、すごかった。久々の緊張感でした。観に行ってよかった。岡田利規の戯曲や小説は、世界へ向けた繊細にして壮大な存在論的チック、だと僕は思っています。ご興味がおありの方はぜひ!

と、書いてから、「地面と床」の上演がすでにすべて終わってしまっていることに気づきました。ごめんなさい。ぜひいつかDVDで!あと、「新潮」1月号の筒井康隆の短篇「ペニスに命中」もとてもおもしろかったです。おすすめです。

石鍋

コメントを残す